ИМЕНИ МИКАЕЛЯНА. О великом армянском кардиохирурге и его русской музe

Соотечественники

Летом 2007 года в знойный ереванский полдень я зашла в обычное отделение почты. В душном помещении стояла очередь, и передо мной – высокая, ухоженная русская женщина в возрасте. В её облике чувствовалась внутренняя дисциплина и тихая сила. Когда подошла её очередь, она протянула небольшой свёрток и негромко продиктовала адрес: Волгоградская область, Урюпинск. На вопрос, сколько будет идти посылка, получила ответ: около двух недель. Женщина расстроилась.

Я, словно поддавшись внезапному порыву, сказала:

– Я как раз на днях лечу в Волгоград. Еду в места, где родилась. Урюпинск недалеко. Могу взять с собой...

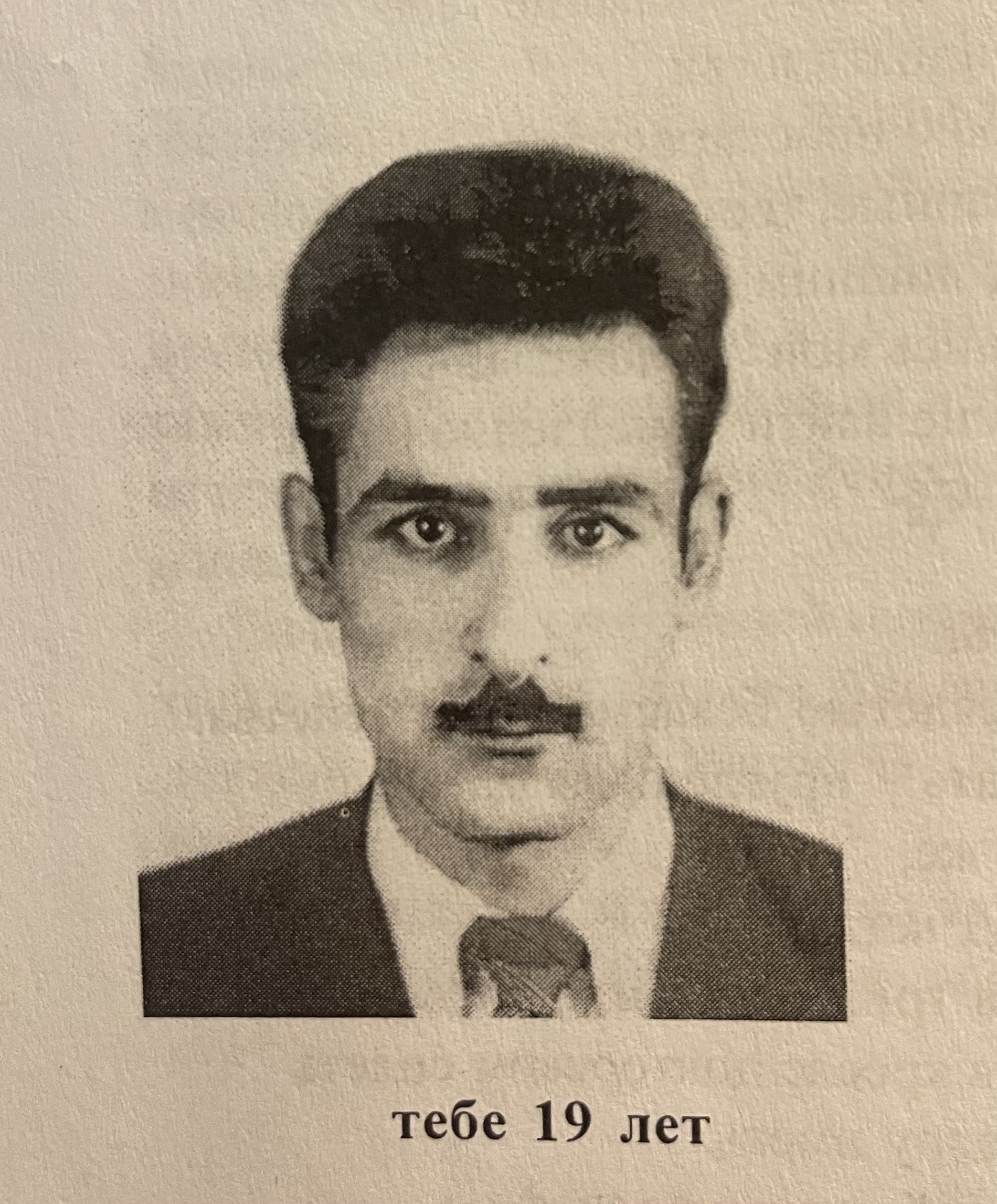

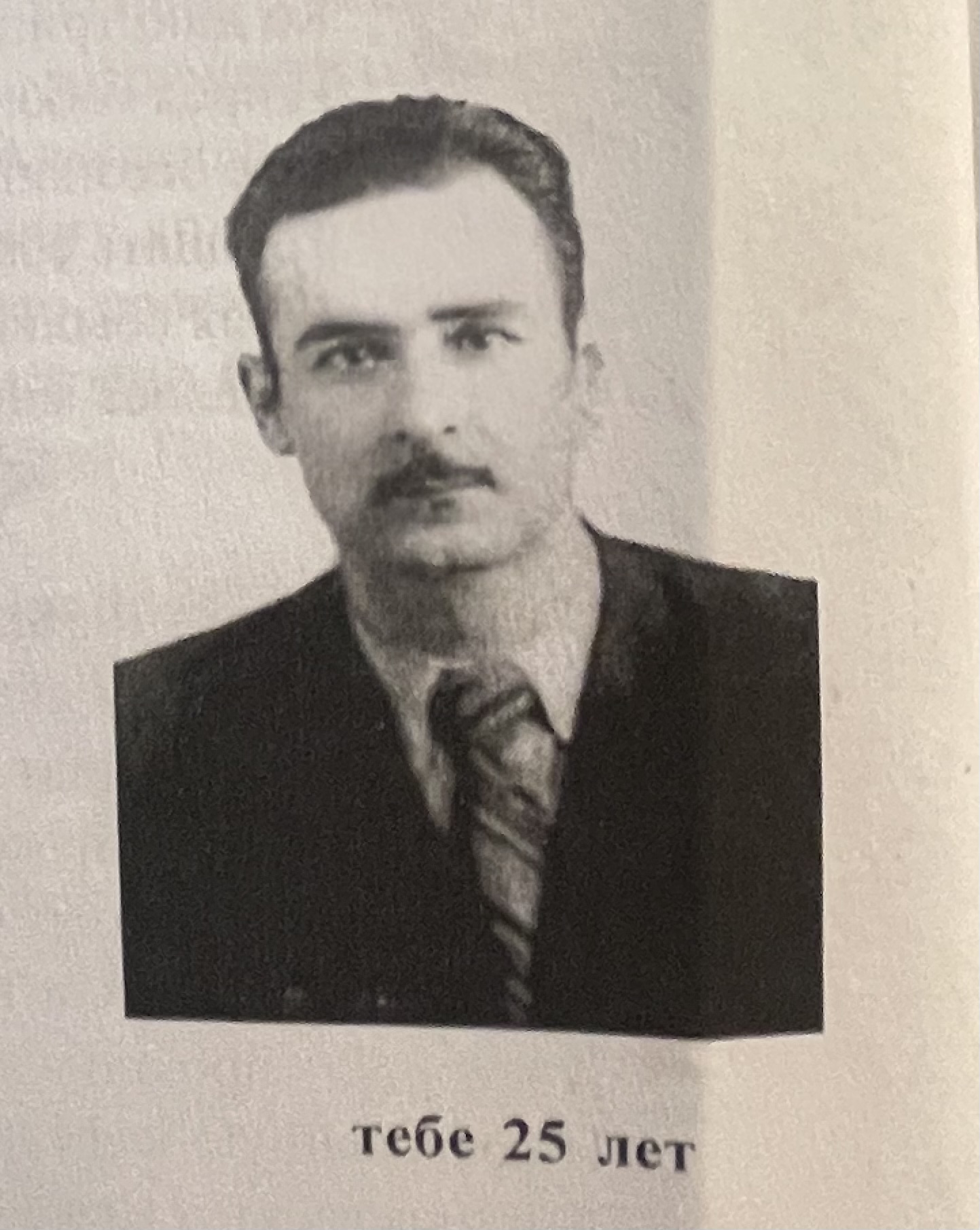

Она посмотрела на меня пристально, но с тёплой, почти материнской улыбкой. Мы вышли из почтового отделения вместе. Так я познакомилась с Людмилой Фёдоровной Шердукаловой-Микаелян — женой выдающегося кардиохирурга, основателя сердечно-сосудистой хирургии в Армении, профессора, доктора медицинских наук Александра Львовича Микаеляна (1928–1991).

Оказалось, мы землячки.

Я взяла её посылку с собой и переслала уже из своего села в Урюпинск – так было надёжнее и быстрее.

Но настоящая история началась после моего возвращения в Ереван. Мы с Людмилой Фёдоровной стали часто общаться. Я побывала у неё дома – в скромной квартире в Черёмушках. Там было всё просто, почти аскетично. В центре гостиной стоял небольшой самодельный алтарь – большой портрет Александра Львовича, книги, письма, ордена, благодарности и всегда – живые цветы. Живой уголок памяти.

В другой комнате – аккуратно разложенный коврик для йоги. Людмила Фёдоровна даже в преклонном возрасте занималась, оставаясь удивительно гибкой и лёгкой, как будто время над ней не имело власти.

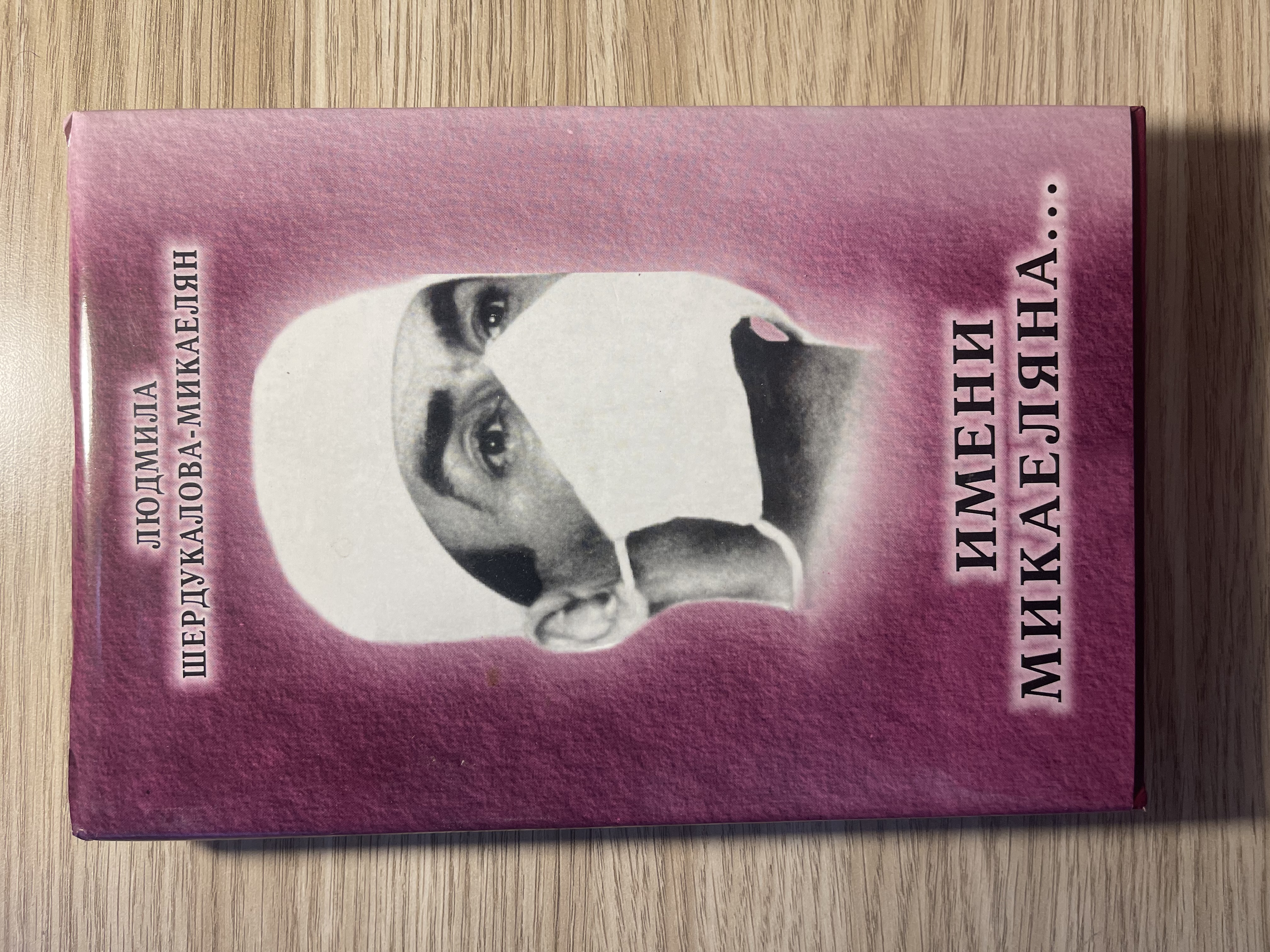

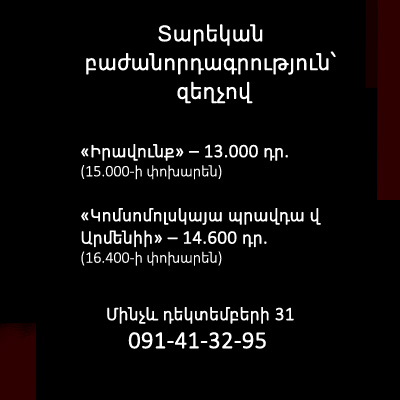

Она посвятила свою жизнь медицине и Александру Львовичу, а после его смерти – продолжению его дела. Работала в кардиологическом центре, проводила конференции, собрала воспоминания и в 2006 году издала книгу – «Имени Микаеляна», где наряду с фактами и историями – её поэзия, посвящённая мужу.

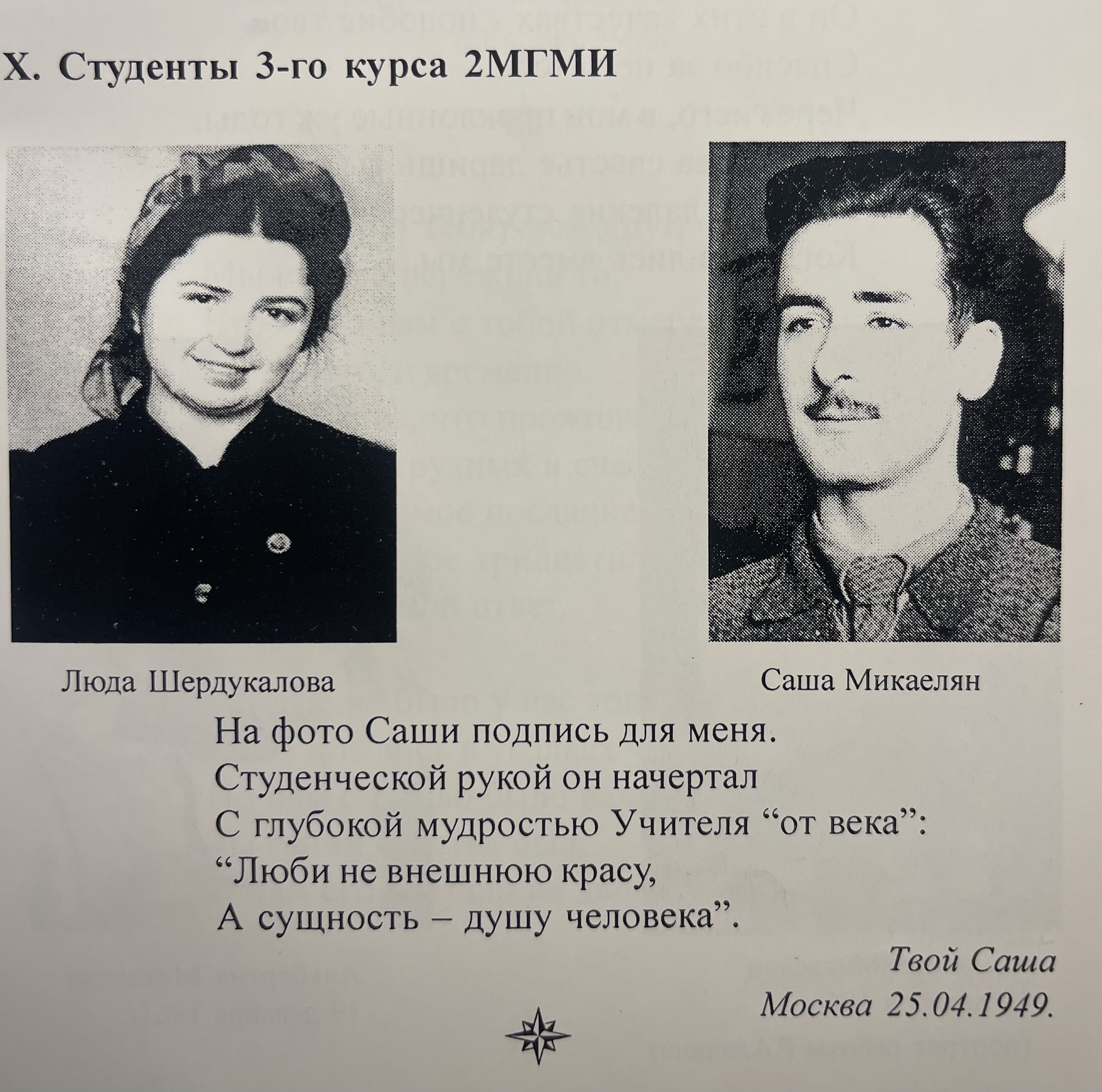

Познакомились они в Москве, в далёком 1947 году, в стенах Медицинского института имени И. В. Сталина. Она – Людмила из Урюпинска, он – Саша из Тбилиси. Учились на разных потоках – она в «Б», он в «А». На курсе было около четырёхсот студентов, но судьбе хватило одного шанса, чтобы свести их вместе и навсегда.

Первое впечатление об Александре Людмила получила не от личной встречи, а из отчётов старосты потока:

– Опять Микаелян пропустил лекции...

«Хоть бы взглянуть на этого Микаеляна», – подумала тогда Людмила.

Позже выяснилось: он вовсе не прогуливал, он выживал. Вместе с другими студентами, которые приехали из разных республик и часто жили без поддержки и средств, по утрам разгружал вагоны на московских вокзалах – картошку, зерно, арбузы. Работал с рассвета, чтобы хоть как-то заработать на хлеб. Иногда просто не успевал на пары. Время было тяжёлое – послевоенное. А Саша, несмотря ни на что, ещё старался и маме помочь. Для Людмилы многое в тот момент стало ясно.

В общежитии Людмилу поселили в комнате №8, а Сашу – в комнате №3. Началась тихая дружба, настоящее студенческое братство. Девчонки варили перловку с маргарином, парни – добавляли привезённые с родины кавказские специи и травы. Вместе устраивали воскресные вылазки на ВДНХ, пели песни, готовились к сессиям и сдавали экзамены. Жили трудно, скромно, но весело. Учёба была серьёзной и тяжёлой: анатомию зубрили даже в трамваях, держа в руках настоящие кости, пугая пассажиров.

А в декабре 1949 года, в один морозный день, Саша пригласил Людмилу «за овощами». Но вместо лавки с борщевыми наборами – арка, а над ней вывеска: «Свердловское районное бюро ЗАГСа города Москвы».

Людмила растерялась.

– Мы пришли сюда, – спокойно сказал Саша.

– Но мы ведь ещё ничего окончательно не решили… И родителям не сказали, и третий курс не закончили...

– Я решил, – уверенно ответил он. – А ты решай сейчас. Такого дня больше не будет. Сессию закончим досрочно, поедем к родителям в Урюпинск, они всё поймут и простят.

Людмила колебалась, но напору этого решительного кавказского юноши трудно было сопротивляться. И она решилась.

Но... тут Людмила воскликнула:

– Так у меня же нет паспорта с собой!

Саша спокойно ответил:

– Есть.

Паспорта были у него с собой. Они подали заявление. Им дали неделю на размышление. А через семь дней, 27 декабря, Александр и Людмила официально стали мужем и женой.

Но настоящим своим праздником они всегда считали 21 декабря – день их тайной помолвки.

Они никому не рассказывали о браке до окончания 4-го курса. Хранили тайну, как святыню. Жили по-студенчески, в разных комнатах, ездили на общем транспорте до института, сидели рядом на лекциях. Вместе слушали профессора Элизара Гельштейна, который превращал терапию в искусство. Но кумиром среди всех профессоров был Борис Петровский – заведующий кафедрой факультетской хирургии, бывший в годы войны ведущим хирургом фронтовых госпиталей.

«Нас очень привлекали его лекции по военно-полевой хирургии онестрельных ранений сердца, лёгких, сосудов и переливанию крови, – вспоминает в книге Людмила Фёдорвна. – Они всегда проходили при полной аудитории и будили у каждого студента большое желание стать хирургом. Они-то и привели жадного до знаний студента Александра Микаеляна в студенческий кружок «Хирургия пороков сердца».

Большую роль в профессиональном становлении Александра Львовича Микаеляна сыграли и другие выдающиеся учителя. Один из них – Александр Николаевич Бакулев, директор факультетской хирургической клиники лечебного факультета МГМИ. Именно в те годы в его клинике активно развивались грудная и сердечная хирургия – направления, которые вскоре станут судьбой Микаеляна.

Евгений Николаевич Мешалкин – организатор и директор Института экспериментальной биологии и медицины, первый ученик и яркий представитель школы академика Бакулева. Он вдохновлял студентов своим энтузиазмом, блестящей эрудицией и настоящей страстью к медицине.

Благодаря его участию активно развивались экспериментальные исследования и внедрялись в практику новые методы – в частности, зондирование сердца и магистральных сосудов.

Летом 1952 года под руководством Бакулева в Советском Союзе была выполнена первая операция на сердце. Студенту Александру Микаеляну выпала редкая честь присутствовать при этом историческом событии. Впечатления от этой операции он пронёс через всю жизнь.

Вот характеристики на студента А. Л. Микаеляна, составленные А. Н. Бакулевым и Е. Н. Мешалкиным в 1953–1954 годах. Привожу из них краткие выдержки: «Будучи студентом, А. Л. Микаелян овладел такими сложными методами диагностики, как бронхография, ангиокардиография, зондирование сердца и магистральных сосудов, техникой интубационного наркоза, а также методами вывода больных из шока и терминальных состояний».

«Как член студенческого хирургического кружка при кафедре факультетской хирургии лечебного факультета, он изучал на клиническом материале хирургические нагноения лёгких и занимался вопросами диагностики митрального стеноза. По этим темам он выступал с докладами и подготовил статью, опубликованную в журнале „Хирургия“ №1 за 1954 год».

«Им самостоятельно выполнено более 100 типовых хирургических операций по поводу аппендицита, грыжи, внематочной беременности, травм конечностей».

В июле 1953 года все государственные экзамены были сданы на «отлично». Государственная комиссия по распределению, учитывая, что Людмила – дочь инвалида Великой Отечественной войны I группы, ранее заведовавшего отделом здравоохранения г. Урюпинска, направила её и Александра именно туда — в Сталинградскую область, где жили её родители.

С 8 сентября 1953 года молодой врач Александр Микаелян с энтузиазмом приступил к работе в Урюпинской районной больнице – в должности ординатора хирургического отделения и дежурного врача по стационару. Периодически он также выходил на смены в составе городской скорой помощи.

Людмила в это время работала в районной поликлинике - врачом-гинекологом и инструктором отдела охраны материнства и младенчества при Урюпинском райздравотделе.

Однако в Урюпинске они проработали недолго – всего один год вместо положенных трёх. Александр Николаевич Бакулев, ставший в то время президентом АМН СССР, не забыл о своём талантливом, подающем большие надежды ученике – А. Л. Микаеляне.

В октябре 1954 года Людмила по назначению Минздрава СССР была переведена в персональную научную группу академика А. Н. Бакулева. Под руководством кандидата биологических наук Рахили Александровны Мейтиной она занялась новой, по-настоящему захватившей её темой – исследованием газотранспортной функции крови и функции внешнего дыхания у кардиохирургических и пульмонологических больных до, во время и после операций на сердце и лёгких.

Её перевод в Москву открыл путь и для официального перевода Александра: уже в ноябре 1954 года он был возвращён из Урюпинска в родной институт – в 1-е хирургическое отделение факультетской клиники в качестве ординатора-хирурга. Здесь он продолжил работу над кандидатской диссертацией, сотрудничая с хорошо знакомым и родным коллективом кафедры.

1953–1954 годы стали знаковыми в истории клиники А. Н. Бакулева. Именно тогда были изданы первые в Советском Союзе монографии по интубационному наркозу и диагностике пороков сердца.

Эти труды стали итогом огромной работы коллектива клиники и отражали важнейшие достижения советской школы сердечно-сосудистой хирургии и анестезиологии.

Позже Александр Львович Микаелян работал в крупных научных институтах, защищал диссертации – сначала кандидатскую, потом докторскую, руководил лабораториями, вел исследования, обучал студентов и врачей.

А в 1961 году его позвали на большую и очень важную работу: создать с нуля кардиохирургическую службу в Армении. Он возглавил отделение хирургии сердца в только что открывшемся Институте кардиологии и сердечной хирургии, который располагался тогда ещё в небольшой больнице завода КАНАЗ в Ереване. Работы было много: кроме операций на сердце, нужно было организовать службы наркоза, реанимации, а затем и систему искусственного кровообращения. Он не просто лечил, он строил – и в прямом, и в переносном смысле. Вместе с коллегами он начал создавать новые здания института – и клинический, и экспериментальный корпуса.

В 1968 году Микаелян открыл в институте лабораторию, которая изучала проблемы несовместимости органов при пересадке. А уже через три года, в 1971-м, он начал строительство первого в Армении Центра трансплантации – в Канакере, на окраине Еревана. Этот центр стал ещё одним шагом к созданию современной кардиохирургии в республике.

Особое значение имела его научная работа. Он предложил и внедрил в хирургию новый подход: изучать, как органы – сердце, печень, почки и другие – реагируют на болезнь и операцию, как меняется их питание, работа, структура. Благодаря этим исследованиям стало возможным проводить более точные и безопасные операции.

Под его началом в Армении выросла целая плеяда блестящих врачей – кардиохирургов, анестезиологов, специалистов по искусственному кровообращению, трансплантологов и микрохирургов. Он был не просто наставником – он создавал школу. При его участии было подготовлено десятки докторов и кандидатов наук, многие из которых позже сами стали руководителями в медицине.

Когда случилось Спитакское землетрясение и тысячи людей оказались под завалами, Ереванский филиал Всероссийского центра хирургии, которым он руководил, стал одним из главных медицинских пунктов помощи пострадавшим. Туда привозили самых тяжёлых – с переломами, травмами внутренних органов, с синдромом длительного сдавления. Эти люди нуждались в срочной и сложной помощи, и Микаелян с коллегами сделали всё, чтобы спасти как можно больше жизней. Были разработаны новые подходы к лечению таких пациентов, проведены тысячи процедур – от гемодиализа до сложных операций.

Да, Микаелян стал врачом, учёным, новатором, организатором медицины в Армении. Его имя сегодня носят клиники, книги, научные школы. Но главное – его имя живёт в сердцах тех, кого он спас, кого научил, кого вдохновил.

А рядом с ним всегда была она – Людмила Фёдоровна. Тихая, мудрая, верная. Вместе они прошли весь путь – от студенческой скамьи до больших открытий и высокой науки. Когда он ушёл – она не сдалась. Сохранила, приумножила, передала дальше. Несла его свет.

Вот одно из четверостиший Людмилы Шердукаловой-Микаелян, посвящённое мужу:

Мужского обаянья – глыба,

Ему позавидовать могли бы.

И как прославился гигантски

Талант его – Микаелянский!

Её голос – живой, тёплый, глубокий – звучит в её воспоминаниях. В них – студенческая Москва, перловка с маргарином, анатомия в трамвае, прогулки по ВДНХ, первый снег, и та самая тайная помолвка у арки ЗАГСа.

Всё это было не просто историей одной любви. Это было рождение новой страницы армянской медицины.

Имя Микаеляна – не только на фасаде больницы. Оно – в судьбах. В жизни. В любви, которая стала делом всей жизни.

А мне на долгую память осталась её книга – «Имени Микаеляна» – с тёплой дарственной надписью:

«Пусть случайная встреча на ереванской почте двух россиянок-волгоградок – молодой Елены и уже пожилой Людмилы (внучки и бабушки) – станет началом будущих встреч и дружбы, основанной на схожести женских судеб и любви к Армении и России».

Елена ШУВАЕВА

Фотографии из книги Л. Шердукаловой-Микаелян «Имени Микаеляна» и открытых источников

Армения стоит перед неизбежным цивилизационным выбором: Александр Крылов

Армения стоит перед неизбежным цивилизационным выбором: Александр Крылов  Главный вопрос- чья рука будет на «заслонке» Евразии. Александр Ананьев о «Дороге Трампа»

Главный вопрос- чья рука будет на «заслонке» Евразии. Александр Ананьев о «Дороге Трампа»  Неизбежность катастрофических последствий присоединения к ЕС. Беседа с Алексадром Ананьевым

Неизбежность катастрофических последствий присоединения к ЕС. Беседа с Алексадром Ананьевым  «Реальная» Армения в контексте перспектив развития и безопасности. Александр Ананьев

«Реальная» Армения в контексте перспектив развития и безопасности. Александр Ананьев  Мы придаём особое значение сотрудничеству с Госфильмофондом России — директор Армянского кинофонда Давид Банучян

Мы придаём особое значение сотрудничеству с Госфильмофондом России — директор Армянского кинофонда Давид Банучян

1

199 просмотров

1

199 просмотров

2

189 просмотров

2

189 просмотров

3

184 просмотров

3

184 просмотров

4

169 просмотров

4

169 просмотров

5

164 просмотров

5

164 просмотров

1

899 просмотров

1

899 просмотров

2

822 просмотров

2

822 просмотров

3

773 просмотров

3

773 просмотров

4

665 просмотров

4

665 просмотров

5

431 просмотров

5

431 просмотров

2

898 просмотров

2

898 просмотров

3

867 просмотров

3

867 просмотров